摘要:在饲料领域,有两个人不得不提,一个是新希望的刘永好,靠猪饲料致富;另一个则是通威股份的刘汉元,靠鱼饲料起家。而且两人都是四川人。论年龄,刘汉元比刘永好小了13岁,两人都曾任过公职,创业实践也都始于中国改革开放全面起步的上世纪80年代。虽然他...

在饲料领域,有两个人不得不提,一个是新希望的刘永好,靠猪饲料致富;另一个则是通威股份的刘汉元,靠鱼饲料起家。而且两人都是四川人。

论年龄,刘汉元比刘永好小了13岁,两人都曾任过公职,创业实践也都始于中国改革开放全面起步的上世纪80年代。

虽然他们本人可能并无攀比之心,但业界总想从二人身上一分高下,尤其当他们都从单一产业向多元化布局的时候。

刘永好兄弟几个涉猎广泛,乳制品、化工、金融、地产……反观刘汉元,倒是“专注”得多,他在养鱼、做鱼饲料之前,就对电子产品感兴趣,最终选择了新能源作为自己的第二条创业之路。

饲料和新能源这两个看似八竿子打不着的事物,碰撞出的火花,也给刘汉元带来了实打实的财富。根据2021福布斯全球富豪榜,刘汉元以103亿美元(约665亿人民币)的身家排在第219位。这一年,刘汉元57岁。

谁能想到,刘汉元38年前的创业启动资金,是父亲卖猪换来的500块钱。

跟苏轼一样,刘汉元也出身于四川眉山。他4年读完小学,2年读完初中,家里的奖状要用图钉钉在墙上,一张张地翻着看,是个不折不扣的“神童”。

他打小就对电子和无线电感兴趣,能把旧收音机、点唱机捣鼓成能自制单体管的收音机、落地式音响;能自制直流电动机、电唱机、电唱盘,从音响到功放全是自己一块电路一块电路地焊接上的。

但因为家中贫困,直接读中专的刘汉元也没能选择自己感兴趣的电子专业。1978年秋,他迈进四川水产学校的大门,进入淡水养殖专业,跟鱼产生了缘分。

(图注:刘汉元)

尽管四川水域发达,但在四川,每年人均鱼的消费量不到一斤。在成都市场上,一斤鲤鱼可以卖到12-13元,而一斤猪肉都不到1元钱。谁家吃了鱼,都会把鱼尾巴切下来贴在厨房的墙壁上。

不过,刘汉元那时候还来不及操心人们吃鱼的问题,17岁的他,正在为自己一个月能不能吃两顿肉忧心。

毕业后,他被分配到了眉山县水电局两河口水库渔场做技术员,月薪33元,日子过得并不好,为喝到干净的水经常需要往里面放明矾,有次因为放多了,一直拉肚子。

但就在艰苦的日子里,依然有好事发生。这期间,他几次被抽调到乐山做水资源调查,实践出真知,养鱼的技术被磨炼出来,为后来发明网箱流水养鱼做了铺垫。

1983年初,刘汉元考察养鱼“万元户”时发现,自己的养鱼技术完全比他们高,但一年只有几百块钱收入。他还在报纸上看到有两种养鱼装置,可实现1立方米水体年产500到1000公斤。

工资差距、产量差距、对养鱼科研的好奇心,无一不在刺激着刘汉元的神经。

1984年被称为“中国企业家元年”。这一年,“下海”“创业”一度成为风潮,柳传志、张瑞敏、王石、刘永好、李东生等人,都是从这一年开始进入人们的视野。

幸运的是,刘汉元的躁动不安,得到了家人的支持。他的父亲卖了一对架子猪和一些菜秧,给他凑够了500元启动资金。

刘汉元将养鱼基地选在了自家门前的河流蟆颐堰里,用大石头截出来一段缓冲区,开始了网箱养鱼。

他白天在水电局上班,晚上回家做网箱。等将鱼苗投进去后,又开始琢磨做有营养的鱼饲料,这也为他后来建厂生产饲料埋下了伏笔。

网箱流水养鱼前所未有,刘汉元只能摸着石头过河。刘汉元父亲在回忆这段日子时,眼圈泛红:“那时候,真的是太苦了。”

刘汉元父亲为此韧带断裂,险些造成残疾;因为没有成型机,全家人只好日夜用手搓,制作饵料;更考验心性的是鱼苗的长势,为了看还有多少活鱼,刘汉元穿条短裤跳进水里,摸到游动的鱼就高兴。

磕磕绊绊地过了7个月后,1984年,刘汉元的网箱流水养鱼试验正式验收。在这个64平方米的网箱里,共捞出2781斤鱼,折合亩产达2.53万斤,净利润1930元。当时,全四川亩产最高不到2万斤。

“要赚钱,学汉元!”这一养殖方式得到全面推广。大大小小的养鱼网箱,开始出现在四川的河湖沟渠。

如今,蟆颐堰的照片还挂在通威股份总部陈列室里,记录着刘汉元事业的起点。

如果执着于养鱼,刘汉元或许就是个不错的“卖鱼翁”,但很难“发大财”。网箱流水养鱼技术一出来,就被村民纷纷效仿,家家都成了养鱼能手。

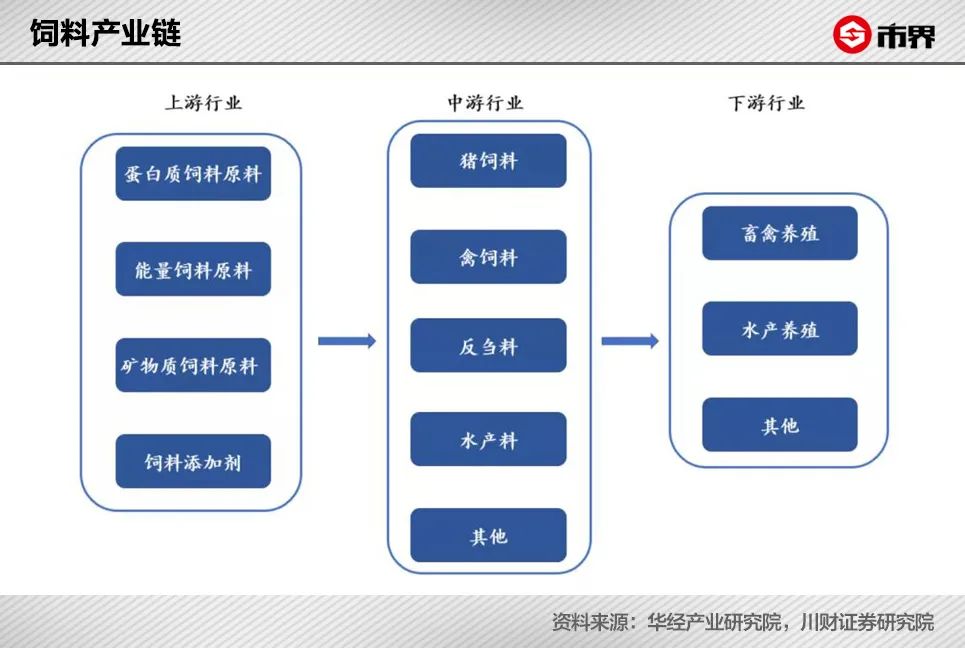

好在刘汉元身上“善于变通”的特质,让他选择了另一条路。当所有人都把发家致富寄托在养鱼上时,他将目光投向了上游的鱼饲料。

1986年3月10日,通威前身眉山县渔用配合饲料厂(科力饲料厂)建成,取“科学技术是第一生产力”之意,后于1991年更名为“通威”。“科力牌”饲料因讲究营养配比大受欢迎,行情好的时候要排7天队才能买到。

随着生意的不断发展,刘汉元发现,虽然通威在全国各地扩张成功,养鱼户也在通威业务员的帮助下把鱼养好了,但因为鱼太多,出现了卖鱼难的问题。

于是,通威开始尝试与养殖户合作,以高出市场1-3元的价格进行回购,把回购的鱼再放到通威自己的特殊水环境里,对鱼净养,在达到最优品质后,再以“通威鱼”的品牌上市。

在“无公害”消费理念下,通威鱼卖出了比普通鱼贵50%左右的价格,最贵的“通威鱼”(活鱼)60多块一斤,依然销路不错。

2004年初,通威股份成功登陆上交所。半年后,巨星集团董事长唐光跃找到刘汉元,希望他投资一个新上马的氯碱化工项目。

当时,国内多晶硅市场火爆,但刘汉元错失了第一波先机。不过,虽然没来得及直接参与到多晶硅料的生产,但他将目光放在了多晶硅的上游市场三氯氢硅上,氯碱化工的下游产品就是三氯氢硅。

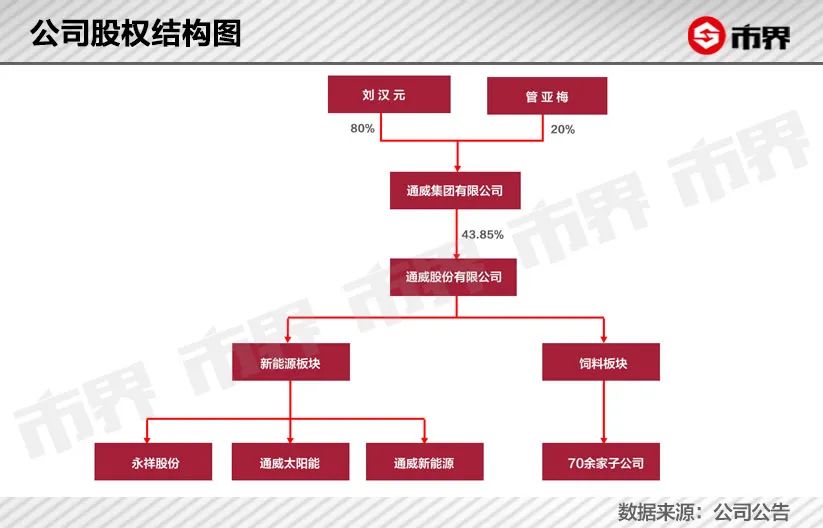

所以,刘汉元和唐光跃一拍即合,通威股份受让了唐光跃持有的永祥树脂50%的股份。

就这样,刘汉元进入了一个全新的领域,既可以发展氯碱化工,又可以通过投资项目生产三氯氢硅,有了原料后,再在合适的时候进入多晶硅生产领域。

等多晶硅价格下降后,下游电池板生产和光伏发电反而因为成本降低,利润增加。于是,刘汉元又开始介入这一新市场。

也正是这种“上游暴利做上游,上游降价使下游成本降低就做下游,打通产业链能使最终成本比竞争对手有优势,就打通产业链做”的经营逻辑,让他一定程度上避开了所谓的“周期”。

如今,距刘汉元辞职下海已有30年,通威股份已经成为一家业务上涵盖饲料、太阳能电池及组件、多晶硅及化工等饲料和新能源双主业并行、“渔光一体”的公司。

截至9月30日收盘,通威股份的市值达到了2293亿元。按照刘汉元及其妻子管亚梅通过通威集团持有公司43.85%股权计算,夫妻二人的身家超过了1003亿元。

尽管是双主业并行,但随着新能源市场规模扩大,通威股份的光伏业务收入也在不断增加。2020年,公司业务板块结构发生变化,光伏业务营收首次超过传统农牧业务收入。

2021年上半年,通威业绩延续了这一变化,光伏业务收入达163.54亿元,占比超6成。

而在光伏业务中,太阳能电池及组件业务收入又最多,多晶硅及化工次之,然后是光伏发电,分别对应着光伏产业链的中游、上游和下游环节。

2021年的资本市场,锂电池、光伏和芯片行业火热。不过,通威股份虽然押中了光伏行业,但它在这条赛道上走得并不一帆风顺。

首先是入局时间晚。在真正进入该行业前,刘汉元曾数次前往德国考察,1995年还差点并购了一家德国半导体企业,但他很快发现,即便市场价格为20万元一吨也不一定赚钱,且自己不具备技术优势,前景也不明,于是放弃了合作。

没料到,2004年德国政府颁布了《新能源法》,并对光伏发电进行补贴,在此带动下,全球光伏市场大爆发,连带着作为太阳能电池主要材料的多晶硅也备受青睐,价格一路飙升。

刘汉元终于坐不住了,于2006年12月宣布“全力以赴进军多晶硅产业”。

然而好景不长,2008年金融危机爆发,光伏行业受到重挫,几个主要市场都开始萎缩,多晶硅从“香饽饽”变成了“烫手山芋”。刘汉元也受到了影响,永祥二期3000吨工程被迫停滞。

雪上加霜的是,2011年美国又启动了对中国光伏产品的“反倾销、反补贴”,欧盟2012年也加入了该行列,而欧洲占据了中国光伏出口份额的7成以上。

当时的光伏龙头无锡尚德、江西赛维都没能撑住,相继破产重组。此时的刘汉元认为发展可再生清洁能源将是必由之路,既然如此,光伏产业就还存在壮大的可能。

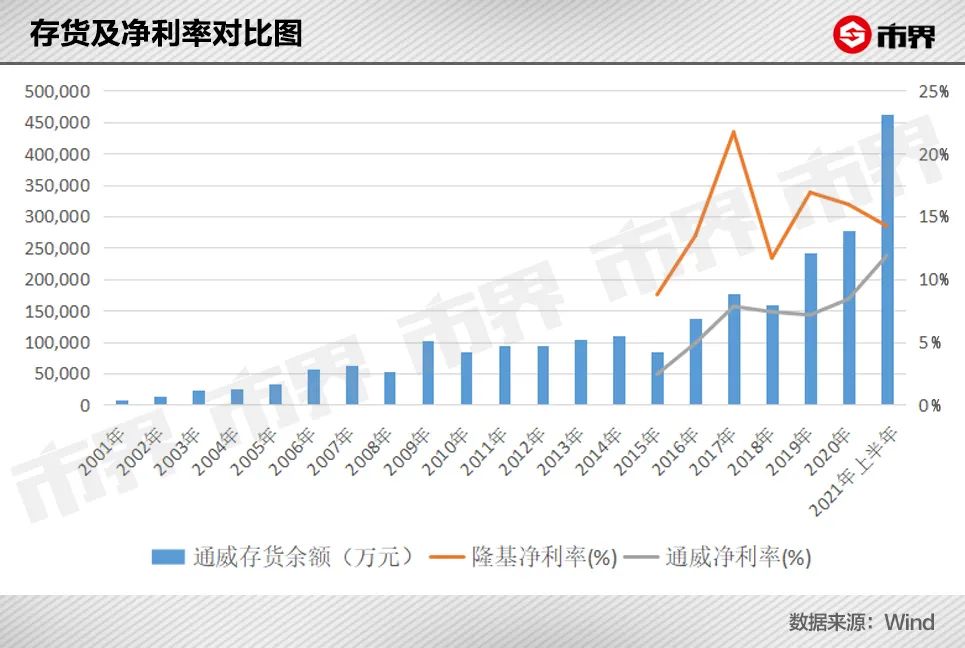

刘汉元顶住压力,用卖饲料的钱补贴光伏项目,发展多晶硅。

但很快,另一个挑战又来了。市面上一直存在多晶硅还是单晶硅的技术路线之争,不同的路线决定着生产成本的高低。2004年以前,单晶硅独占鳌头,但之后,更多的企业选择了门槛更低的多晶硅。

没想到,就在2015年之后,单晶硅因为成本优势和政策优势突然后来居上,一跃成为市场宠儿,我国单晶硅的市场份额,从2015年的15%上涨到2020年的90%。2017年,“单晶硅型”太阳能电池板的出货量,首次超过了“多晶硅”。

鉴于单晶光伏产业的发展趋势,刘汉元不得不再次做出改变。

通威股份于2017年与单晶硅龙头隆基股份及天合光能组建合资公司,共同投资单晶硅棒项目。根据通威股份2021年7月27日在投资者互动平台上的回复,公司目前单晶料占比已达到98%。

不过,与隆基股份相比,通威股份的毛利率和净利率并不突出,相对较低。同时,通威股份的存货余额也在逐年增高,截至2021年6月30日,达到了46.29亿元,为历史最高值。

此外,光伏发展路上技术的变革远未停止。

2021年3月3日、4日,通威股份连续两日股价大跌,4日更是触及跌停,市值较之前的高点蒸发了约750亿元。当时就有猜测,跌停的原因恐怕跟硅料提取技术的改变有关。

通威股份一直采用的光伏硅料技术是西门子法,而颗粒硅相对更省成本,且耗能低。但因为颗粒硅技术不成熟,此前并未引起过多注意。没想到,保利协鑫却发布了要建设30万吨颗粒硅的研发及生产项目,让外界怀疑是不是该技术具备了可复制性。

因为担忧颗粒硅可能会取代西门子法,通威股份的股价才会出现大幅下跌。另一个佐证就是,通威股份大跌的3月3日,保利协鑫能源股价几近涨停。

虽然通威股份后来回应称,颗粒硅对公司没有影响,但反应在公司股价上,却是实打实的下跌。

不知一向变则通的刘汉元,未来又将如何解决这些新挑战。

参考资料:

《财富之上 刘汉元和他的商业哲学》,周唱

《这家养鱼的光伏巨头暴跌750亿》,李楠

(作者 | 华宇,编辑 | 韩忠强)